Аудиторская проверка — это не просто формальный этап в деятельности компании, где сверяются цифры отчётов с документами. Это сложный и многоступенчатый процесс, направленный на объективную оценку финансового состояния и законности ведения дел. В условиях современного бизнеса, где конкуренция растёт, а требования законодательства ужесточаются, понимание того, как проходит аудиторская проверка, становится важным инструментом для руководителей и собственников бизнеса.

Обычно, для успешного прохождения аудита и минимизации рисков, предприятия стараются заранее подготовиться и понять, что же именно будет происходить на каждом этапе. В данной статье мы расскажем о ключевых стадиях аудиторской проверки подробно, сопровождая поговорим о нюансах, которые помогут руководителям эффективно взаимодействовать с аудиторами.

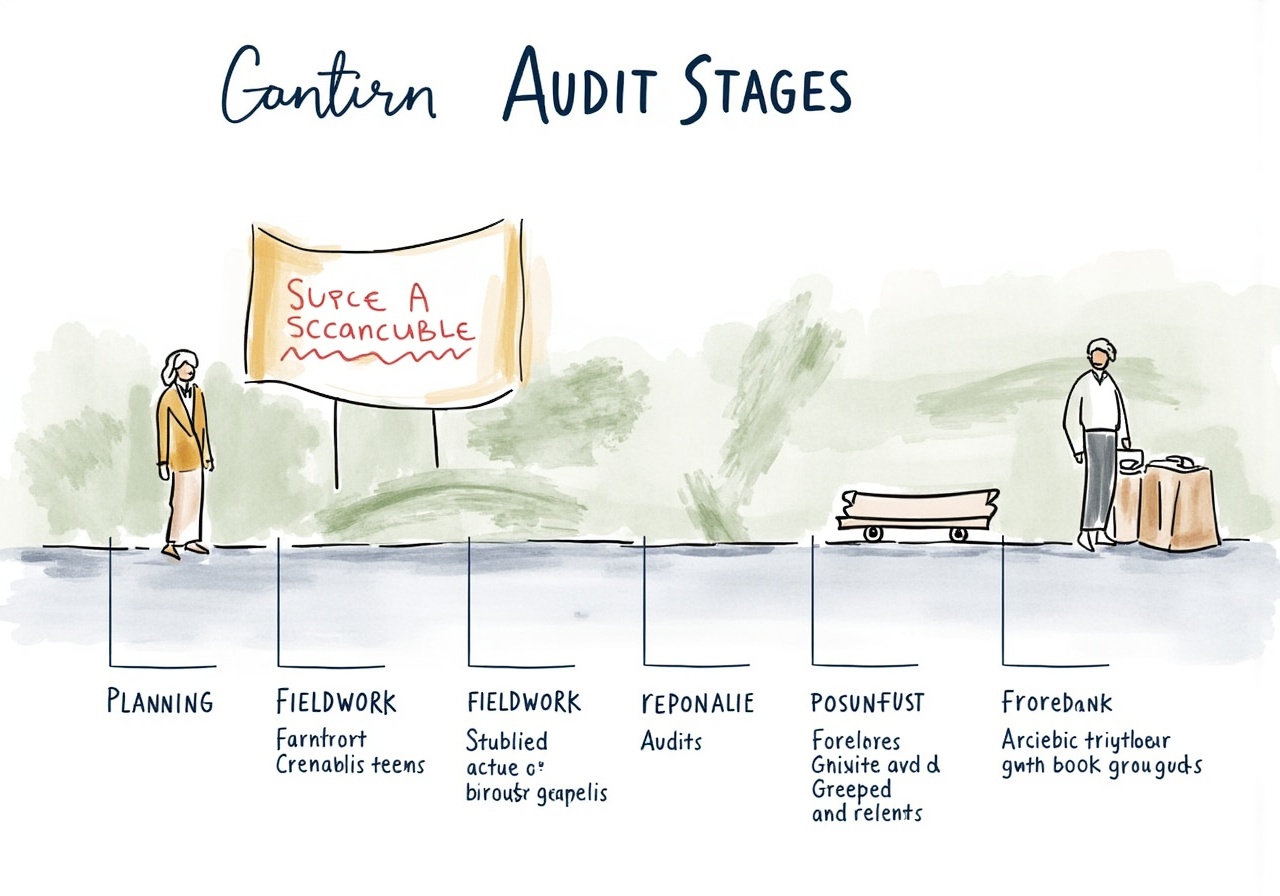

Подготовительный этап: планирование и установление контакта

Любая качественная аудиторская проверка начинается с тщательной подготовки. Этот этап можно назвать фундаментом, на котором строится весь дальнейший процесс. Как правило, аудиторская компания и заказчик согласовывают цели проверки, её объем и сроки. Именно на этом шаге формируется план работ и расписывается стратегия аудита.

На этом этапе проводится ознакомление с бизнесом клиента, изучаются предыдущие аудиторские отчёты, финансовая отчетность, нормативные документы компании. Важно понять отраслевые особенности, размеры бизнеса и ключевые риски, чтобы определить приоритеты и выбрать методы проверки.

Контакт с заказчиком может выглядеть как серия встреч и согласований. Например, аудитор может запросить документы заранее, чтобы составить первичное представление. При этом важным моментом является установление канала коммуникации и определения ключевых лиц, которые будут взаимодействовать с аудиторской командой в процессе.

Оценка и анализ рисков: выявление наиболее уязвимых областей

После подготовки и сбора исходной информации начинается стадия оценки рисков. Аудиторы изучают, какие участки бизнеса имеют наибольшую вероятность ошибок или мошенничества. Это помогает сконцентрировать усилия на наиболее важных моментах и сэкономить время.

Процесс включает анализ финансовых показателей, выявление несоответствий и аномалий в данных, а также оценку внутреннего контроля. Например, если при анализе баланса обнаруживаются нестандартно высокие остатки задолженности, это может сигнализировать о проблемах с дебиторами.

Также на этом этапе аудитор сравнивает данные с отраслевыми аналогами. Например, согласно статистике, в среднем по промышленности уровень просроченной дебиторской задолженности составляет около 7-10%. Если в компании эта цифра выше, риск возрастает.

Разработка аудиторской программы: конкретизация задач и методов

На основе результатов оценки рисков формируется аудиторская программа — документ, в котором перечислены конкретные процедуры и методы проверки по каждому рисковому блоку. Это план того, что конкретно будет проверяться, как и в какие сроки.

Для примера: если риск связан с оборотом товаров, в программу могут включить выверку складских остатков, сверку с первичными документами или тестирование правильности расчётов налогов. Таким образом программа становится “дорожной картой” для аудиторов, а заказчик получает прозрачность в том, что и зачем проверяется.

Грамотная разработка программы требует опыта и коммуникации с клиентом. Иногда задачи корректируют на основе особенностей бизнеса или новых данных, полученных в ходе предварительного анализа.

Проведение полевой проверки: сбор и проверка документов

Это, пожалуй, самое “бойкое” звено аудиторской цепочки. Аудиторы приступают к непосредственной работе с документами — бухгалтерскими книгами, отчётами, контрактами, банковскими выписками. Основная цель — проверить достоверность предоставленных данных и выявить возможные расхождения.

В работу включаются такие методы, как выборочное тестирование операций, подтверждение остатков по счетам через третьих лиц, аналитические процедуры. Например, аудиторы могут запросить подтверждение остатков денежных средств непосредственно в банках или подтвердить дебиторскую задолженность, связавшись с контрагентами.

В зависимости от масштаба компании, этот этап может занимать недели или месяцы. Например, при проверке крупного промышленного предприятия аудит может включать анализ тысяч документов и сотен операций.

Аналитическая обработка и оценка результатов проверки

После сбора документов начинается систематизация и анализ данных. Аудиторы сопоставляют цифры из разных источников, выявляют тренды и аномалии, оценивают влияние выявленных отклонений на достоверность финансовой отчетности.

На этом этапе используются сложные методы анализа, например, сводные таблицы, сравнительные показатели за разные периоды, расчет коэффициентов ликвидности и платежеспособности. Результаты позволяют понять, насколько отчетность соответствует реальности, и есть ли риски искажения.

В ходе оценки часто выявляются “узкие места”, требующие внимания руководства. Например, несоответствие между налоговыми декларациями и бухгалтерской отчетностью может указывать на ошибки в учете или даже налоговые риски.

Формирование итогового аудиторского заключения

Основываясь на результатах проверки и анализа, аудиторы готовят официальный документ — аудиторское заключение. В нем отражается мнение экспертов о достоверности финансовой отчетности и качестве ведения бухгалтерского учета.

Заключение может быть нескольких типов: безусловно положительное, с оговорками, отрицательное или отказ от выражения мнения. Последствия каждого из них для компании разительно разные — от повышения доверия инвесторов до необходимости корректировки отчетности и уплаты штрафов.

К примеру, по статистике аудиторских компаний, около 70% проверок заканчиваются положительными заключениями, что демонстрирует высокую степень прозрачности бизнеса. Однако наличие ошибок в 15-20% случаев требует доработок и улучшения контроля.

Обсуждение результатов с руководством и разработка рекомендаций

После сопровождающей рекомендации, аудиторы проводят встречу с управляющими компанией. Важно, чтобы руководство не просто получило "бумажку", а поняло, какие есть слабые места и как их устранять.

На практике это означает совместный разбор выявленных проблем, обсуждение возможных последствий и путей оптимизации. Например, если обнаружено слабое внутреннее сопровождение документооборота, рекомендуется усилить контроль на уровне отдела бухгалтерии или IT-системы.

Эффективное взаимодействие на этом этапе способствует повышению внутренней дисциплины и снижению рисков нарушений законодательства, что имеет прямой эффект на результативность и репутацию бизнеса.

Контроль и мониторинг после аудита: внедрение изменений

Проверка не заканчивается с подписанием заключения. Для устойчивого развития компании важен контроль за реализацией рекомендаций аудиторов. Руководство и специалисты должны подготовить план мероприятий по исправлению выявленных проблем и регулярно отслеживать прогресс.

Часто аудиторы предлагают провести повторные проверки или консультативные сессии через некоторое время, чтобы убедиться в устранении недостатков. Это позволяет минимизировать риск повторных ошибок и улучшить систему внутреннего контроля.

Компании, регулярно проходящие такие циклы контроля, снижают вероятность финансовых потерь и проблем с контролирующими органами. Практика демонстрирует, что оперативное реагирование на замечания аудиторов способствует не только снижению штрафов, но и улучшению инвестиционного рейтинга.

Значение аудиторской проверки для бизнеса и практика ее применения

Аудиторская проверка — не только обязательная формальность, но и мощный инструмент управления рисками и повышения прозрачности компании. В деловом мире доверие инвесторов, партнеров и кредиторов зачастую зависит от качества и достоверности финансовой отчетности.

Пример: крупные международные корпорации ежегодно инвестируют значительные средства в аудиторские процедуры для создания прозрачной и надежной картины своей деятельности. Это повышает их кредитный рейтинг и облегчает доступ к финансированию.

Для малого и среднего бизнеса аудит также становится ключевым способом улучшения процессов, выявления неэффективностей и подготовки к расширению. В условиях динамичных рынков грамотный аудит помогает держать руку на пульсе и своевременно реагировать на изменения.

Таким образом, понимание и правильное прохождение аудиторской проверки — это один из важных факторов устойчивого развития и конкурентоспособности на рынке деловых услуг и в широком бизнес-пространстве.

Аудиторская проверка — процесс многоступенчатый и многогранный. От качественной подготовки и анализа рисков до обсуждения итогов и контроля за выполнением рекомендаций — каждый этап играет свою роль в формировании объективного мнения о компании. Понимание этих этапов поможет бизнесу не только избежать неприятностей, но и использовать аудит как инструмент развития и повышения эффективности.

Вопрос: Как часто нужно проходить аудиторскую проверку?

Ответ: Для публичных компаний и крупных организаций аудит обязателен ежегодно. Для малого бизнеса термины могут зависеть от требований законодательства или договоренностей с инвесторами.

Вопрос: Можно ли подготовиться к аудиту самостоятельно?

Ответ: Да, подготовка внутренней документации, организационных процессов и предварительная проверка отчетности существенно снизит риски и ускорит процедуру.

Вопрос: Что делать, если аудиторы выявили серьезные ошибки?

Ответ: Главное — не паниковать, а оперативно внедрять коррективы. Также стоит рассмотреть возможность консультаций с юридическими и финансовыми специалистами.